АЛЛЕГОРИЯ «ГОСУДАРСТВО - КОРАБЛЬ» В ХРОНИКЕ «КОРОЛЬ ГЕНРИХ VI»

В трилогии «Король Генрих VI» метафора «государство— корабль» вводится для того, чтобы передать состояние государства, соотношение политических и социальных сил в эпоху внутренних потрясений. Например, в одном из суждений короля Генриха VI содержится сопоставление народного мятежа и заговора честолюбивых лордов: восстание под предводительством Джека Кэда сравнивается с морским штормом, а мятеж Йорка — с пиратским налетом: корабль едва уцелел в бурю, но тотчас был осажден пиратами.

Это сравнение государства с кораблем встречается и в форме простой метафоры и в развернутой аллегорической картине, где все элементы — эпитеты, сравнения, олицетворения — связаны друг с другом, поэтому полное представление об аллегории получается лишь благодаря этим внутренним взаимосвязям поэтических словесных образов.

Аллегория «государство — корабль» — одна из самых распространенных со времен античности. В диалоге Платона «Государство» Сократ доказывает Главкону, что согласие и гармония в государстве установятся лишь тогда, когда цари будут философами или философы станут управлять, что современные государства можно уподобить кораблю, где кормчий глуховат, близорук и мало смыслит в государственных делах, а команда охвачена распрей. В такой обстановке истинных кормчих — философов — считают бесполезными болтунами. Джон Фокс в очень популярном в XVI в. сочинении, известном под кратким названием «Мученики церкви», с помощью развернутой аллегории «государство — корабль» призывал англичан покончить с религиозными распрями, не кромсать корабль на части. В упоминавшемся трактате Путтенхэма о поэтике эта аллегория приводится в качестве наиболее понятного примера.

В третьей части хроники (V, 4) королева Маргарита начинает свой монолог, так рисуя поражение Ланкастеров: мачта снесена, снасти порваны, якорь потерян. Через несколько строк Шекспир поясняет метафору: Уорик был якорем, Монтегью — мачтой, убитые друзья и солдаты — снастями. Однако Маргарита призывает своих сторонников к дальнейшей борьбе: кормчий жив — она и принц Эдуард, можно найти новый якорь — лорда Оксфорда, поставить новую мачту — лорда Сомерсета.

Дальнейшее развитие этой аллегории показывает соотношение сил в войне и разные пути в политике Ланкастеров. Маргарита стремится доказать, что борьба еще возможна, а покорность победителю равна гибели: Эдуард Йоркский, захвативший власть,— беспощадное море, его брат Кларенс—зыбкий песок обмана и коварства (этим Маргарита напоминает, что Кларенс предал их в решающий момент), Ричард — зубчатый, смертельно опасный утес; если даже и доплывем до берега, нас засосет песок, если высадимся на край утеса, нас смоет волной или мы погибнем от голода. Поэтому лучше продолжать путь на корабле.

Однако в этот момент появляется Кларенс и приказывает «выжечь до корней тернистый лес», т. е. добить противника. Со слезами Маргарита призывает всех сражаться, хотя положение безнадежно: Генрих в плену, королевство — бойня, законы отменены, казна разграблена, а здесь перед вами — волк, учинивший этот разбой. Такими метафорами заканчивается призыв к битве, в которой Ланкастеры вскоре были окончательно разбиты.

Метафоры в этом монологе помогают представить картину упорной борьбы за власть и раскрывают характер главной героини — даже в момент крайнего отчаяния она способна вдохнуть силы в своих сторонников и вести их в битву, отказавшись от примирения с победителем. О ее характере много раньше дает представление метафора в речи старого Йорка: «О сердце тигра в шкуре женской!» — обращается он к Маргарите, когда она, глумясь над ним, показывает ему платок, смоченный, в крови его убитого сына Рэтленда.

Метафоры в этом монологе помогают представить картину упорной борьбы за власть и раскрывают характер главной героини — даже в момент крайнего отчаяния она способна вдохнуть силы в своих сторонников и вести их в битву, отказавшись от примирения с победителем. О ее характере много раньше дает представление метафора в речи старого Йорка: «О сердце тигра в шкуре женской!» — обращается он к Маргарите, когда она, глумясь над ним, показывает ему платок, смоченный, в крови его убитого сына Рэтленда.

Призывая сторонников Ланкастеров бороться до конца, [Маргарита прибегает к несколько искусственной метафоре] если испуганный рулевой, бросив руль, станет оплакивать судьбу, его слезы увеличат количество морской воды, корабль разобьется об утес, а между тем отвага и упорство могут его спасти. Реакция юного принца на эту речь его матери, независим» от его намерений, передает ощущение полной безнадежности, он говорит, что даже трус, вдохновленный такой речью, бросится! нагой в битву с вооруженным врагом. И сама Маргарита ведет войско в битву, с трудом удерживаясь от слез, сознавая неизбежность поражения. Захваченный в плен принц Эдуард Ланкастерский называет победителей «изменниками» и обращается с ними столь дерзко, что трое победителей — Эдуард Йоркский! Кларенс и Ричард — закалывают принца на глазах у Маргариты, которая проклинает убийц и умоляет их заколоть и ее. Однако никто из победителей не решается ее убить. В дальнейшем она видит, как все ее враги уничтожают друг друга, как! исполняются ее страшные проклятия, насыщенные образными! аналогиями и пророчествами.

Вся манера женщины, весь ее облик выражал существо из сферы идеального бытия. Это было как воплощение только что созданной Евы - хрупкое совершенство, мысль и мечта, мгновение назад сделавшаяся плотью, обозначенной женским платьем. Вот одно из многочисленных описаний подобной небесной красавицы. Герой сравнивает облик дочери с красотой ее матери:

Да, те же брови, тот же стройный стан,

Такой же нежно-серебристый голос,

Глаза - сапфиры в дорогой оправе,

Юноны поступь, ласковая речь …

(«Перикл», V, 1)

По сути, здесь перечислены почти все черты, определяющие красавицу, моделирующие ее на сцене. Причем названы только те признаки телесной красоты, которые в первую очередь способны выразить красоту духовную: глаза, голос, движения. И это в то время, когда в поэзии, ученых трактатах и легкомысленных сочинениях было полным-полно детальнейших описаний красавиц, их материальных форм.

Вот, например, список «признаков красоты» из анонимного сочинения «В восхваление дам и их красоты»:

Три вещи белых: кожа, зубы и руки;

Три вещи черных: глаза, брови, ресницы;

Три розовых: уста, щеки и ногти;

Три длинных: талия, волосы и руки;

Три невеликих: зубы, уши и ступни. Три широких: груди, лоб и переносица. Три узких: губы (и те и другие), талия

и щиколотки.

Три полных: плечи, икры и бедра. Три тонких: пальцы, волосы и губы. Три маленьких: соски, нос и голова. Всего тридцать.

Шекспировская Оливия просто издевается над подобным подходом в оценке красоты. Она говорит: «Поверьте, я обязательно велю составить опись всех моих прелестей: их внесут в реестр и на каждой частице и принадлежности наклеят ярлык с наименованием. Например: первое - пара губ, в меру красных; второе - два серых глаза и к ним в придачу веки; третье - одна шея, один подбородок ... и так далее» (1,5). Причем, кажется, будто черты автопортрета Оливии конкретны, но это только кажется. Лицо Оливии как бы прячется под вуалью, из-под которой сияют эти два серых глаза.

Шекспировская Оливия просто издевается над подобным подходом в оценке красоты. Она говорит: «Поверьте, я обязательно велю составить опись всех моих прелестей: их внесут в реестр и на каждой частице и принадлежности наклеят ярлык с наименованием. Например: первое - пара губ, в меру красных; второе - два серых глаза и к ним в придачу веки; третье - одна шея, один подбородок ... и так далее» (1,5). Причем, кажется, будто черты автопортрета Оливии конкретны, но это только кажется. Лицо Оливии как бы прячется под вуалью, из-под которой сияют эти два серых глаза.

В глазах, во взгляде заключена главная привлекательность любой героини. Не важен цвет глаз, важна их красота, их выражение. Взгляд может быть светлым, потухшим, радостным, грозным, блуждающим, кокетливым, страдальческим, счастливым. Даже опускать глаза надо было уметь: растерянно, скромно, стыдливо, скорбно. Лир сравнивает взгляды своих дочерей, говорит Регане о Гонерилье: «Ее надменный взгляд приводит в ярость, а твой - миротворит» (11,4). Но эта Регана с ласковым взором участвует в сцене ослепления Глостера. В каком-то азиатском азарте она кричит мужу, вырвавшему глаз у старика: «Рви и второй. Он первому укор» (111,7). Гонерилья более прямолинейна. Ее взгляд когда угрюм и злобен, когда чувствен, но всегда властно выразителен. «Молчу, молчу! - уверяет ее шут. - Вижу, взглядом повелеваете вы мне молчать, хотя и не сказали ни слова» (1,3). Наверное, в это мгновение взор Гонерильи был настолько мрачен, что бедный шут уже видит себя «повешенным на грозных дугах ее бровей».

Вообще-то хмуриться - отталкивающая привычка. Такая манера выдает злобный нрав. Когда хмурится Жанна д'Арк, Йорк саркастически комментирует:

Вот ведьма хмурит брови, как Цирцея:

Мой образ, верно, хочет изменить.

(«Генрих VI», ч. I; V,3)

| «Макбет, Банко и ведьмы», гравюра 1577г |

Катарина тоже сначала хмурится, но потом, избавившись от строптивости, увещевает хмурящуюся Бьянку:

Гнев губит красоту твою, как холод -

Луга зеленые...

Ведь в раздраженье женщина подобна Источнику, когда он взбаламучен И чистоты лишен, и красоты. (V,2) Конечно, некрасиво сдвигать брови, которые должны быть «изогнуты и тонки, как лунный серп, начерченный пером», как говорят в «Зимней сказке». Уродуют лицо также губы, искривленные гневом. Но что делать! Созданные для поцелуев губы леди Анны искажает страдание и презрение к Ричарду. Скромница леди Грей хмурится от бесстыдных ухаживаний короля Эдуарда.

Лицо героини, его мимика способны невольно или намеренно выразить любой оттенок чувства. Они могут убить и воскресить. В «Антонии и Клеопатре» шутят: «Женщины разбойничают как раз лицом» (11,6). Троил вспоминает Крессиду:

Когда ты говоришь: «Она прекрасна»,

Ее глаза, улыбка, нежный голос,

Ее уста и кудри возникают

В открытой ране сердца моего. (I,1)

В то же время лицо злой женщины, женщины-врага часто бывает божественно спокойным. Йорк кричит ненавистной Маргарите:

Не будь твое бесстыжее лицо,

Привыкшее скрывать твои злодейства,

Столь неподвижно гладким, как забрало.

Тебя, гордячка, в краску б я вогнал ... («Генрих VI», ч. III; 1,4) Нежную прельстительность лица Маргариты сравнивают с красотой Прекрасной Елены. При виде ее Генрих VI чуть не плачет от восхищения:

Ты целый мир земных восторгов мне

С ее лицом пленительным даруешь…

(II; 1,1)

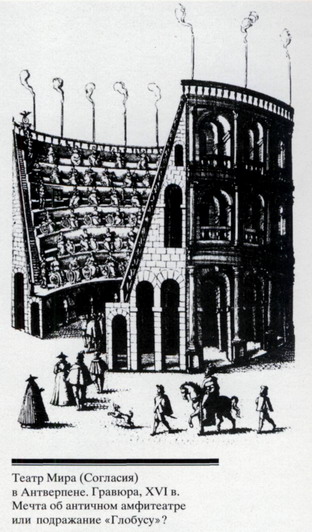

Злодейки на сцене «Глобуса» были внешне так же хороши, как и праведницы. Ученые предполагают это, исходя хотя бы из того, что один и тот же мальчик - Уилсон - играл Гонерилью и Дездемону. Регану исполнял Эдманс, тот же мальчик, который первым в мире сыграл леди Макбет и Клеопатру. Гильберн играл леди Капулетти (сейчас, как правило, немолодую) и неотразимую Оливию. А начинал он с роли Титании. Даже те облики, которые теперь трактуются в стиле несколько вульгарной «заземленности», первоначально, вероятно, были более тонкими, одухотворенными. Уже названный Уилсон играл не только Генерилью, Дездемону, Офелию, но и крестьянку Фебу, но и горожанку миссис Пейдж. А Кросс играл не только крестьянку Жакнету, пастушку Одри, горничную Марию, но и королеву Гертруду.

В «Комедии ошибок» Дромио Сиракузский, глядя на красотку, тревожится: «Ведь в писании сказано, что дьяволы являлись людям в образах легких и светлых ангелов; свет происходит от огня; огонь жжет... не подходите к ней!» (IV,3). Так рассуждает шут - слуга вертопраха, думая о куртизанках. Он чуть ли не первым из шекспировских мужчин высказывает эту мысль, и она не покидает последующих персонажей, пока сама по себе не оборачивается дьявольским искушением и адскими страстями для Клавдио, Отелло и Леонта.

Клавдио «разоблачает» оклеветанную в его глазах Геро:

Ты кажешься Дианою небесной

И чище нерасцветшего цветка;

Но в страсти ты несдержанней Венеры

И хуже, чем пресытившийся зверь,

Что бесится в животном сладострастье.

Прощай! Ты хуже всех - и всех прекрасней!

(IV, 1)

Ему вторит Леонт. Но они ошибаются, эти ревнивцы: красота внешняя оказывается и красотой внутренней у Геро, у Дездемоны, у Гермионы. Простолюдин-клоун в «Антонии и Клеопатре», шутя, говорит царице: «Ну и гадит же богам это поганое отродье, черти. Не успеют боги сотворить десяток женщин,

Что же таится в женском облике? Так, Розалинда почти всю свою роль проводит в мужском платье. Облачение героини в женский наряд (если она по тем или иным причинам была от него отъединена) равносильно вставному номеру в спектакле, а для персонажа - преображению, окончательному торжеству гармонии в театре - мире.

Дай руку мне. Хочу тебя увидеть

В наряде женском, -

нетерпеливо просит кавалер в «Двенадцатой ночи», услышав, что стоящий перед ним паж - дама (V, 1). Или еще в другой пьесе:

Когда ж вы женщина (а в этом мне

Порукой весь ваш облик), докажите,

Что это так: в наряд вы облекитесь,

Что волею судьбы вам предназначен.

(«Мера за меру», 11,4)

Должно быть, примером «искусства облачения» была сцена, когда перед смертью Клеопатры ее служанки облачали царицу в драгоценные одежды и уборы. Нам приходится снова вспомнить подобное искусство мужчин - онногата в японском спектакле. Именно искусство, способное продемонстрировать красоту самого этого процесса - то ли танца, то ли ваяния, - когда одни одевают другого.

Вероятно, в таком платье мальчику давалась не сразу даже красивая походка, про какую можно было сказать:

Она плывет по залам в свите дам,

Как будто бы она императрица . . .

(«Генрих VI», ч. II; 1,3)

А еще нужно было непринужденно и величественно кланяться, садиться, подниматься, обнимать. Сцена, когда Джулия рвет любовное письмо, а потом собирает с земли и складывает кусочки, требовала еще большего умения. Как в таком громоздком костюме добиться пластического очарования, трудно представить, хотя слова героини передают партитуру ее движений:

Я в искупленье каждую бумажку,

Обрывок каждой нежно расцелую.

Не стыдно ль?, «Доброй Джулии» -

он пишет ...

Я брошу имя «Джулия» на камень,

Я растопчу свою пустую спесь!

И ветер милый, не умчи ни слова,

Дай мне собрать по буквам все письмо. (1,2)

Для грустных же сцен необходимо было уметь опускаться на колени, бить себя в грудь, рвать платье, падать в обморок ...

Жестокому решенью

Она напрасно в жертву принесла

Те жемчуга, что мир зовет слезами:

Упав к ногам сурового отца,

Она рыдала и ломала руки ...

Но ни мольбы, ни клятвы, ни стенанья,

Ни скорбное коленопреклоненье

Ничто, ничто не тронуло тирана.

(«Два веронца», III, I)

Это правдивое описание отчаяния Сильвии. И оно совпадает с шуточным, выдуманным Клавдио отчаянием Беатриче, якобы безнадежно влюбленной в Бенедикта: «А потом падает на колени, стонет, рыдает, бьет себя в грудь, рвет на себе волосы, молится, проклинает ...» (11,3).

Так играли и в трагедии. Распускают и рвут свои изумительные золотые косы королевы - матери плененных или убитых маленьких принцев, вдовы королей. Похожие движения в сцене безумия у Офелии, которая ... вздыхает, грудь колотит ...

А по ее кивкам и странным знакам

Иной и впрямь решит, что в этом скрыт

Хоть и неясный, но зловещий разум.

(IV, 5)

Но и в этой экспрессии горя исполнители соблюдали свою меру, о чем свидетельствует хотя бы такой совет: «Полно, Елена, полно, не плачь. Не то еще подумают, что больше выказываешь горя, чем чувствуешь его» («Конец - делу венец», 1,1). Однако, как известно, умные советы хороши для талантливых актеров, а они не все таковы, даже если идеальны внешне. Мальчик в роли «жены Лорда» (в прологе «Укрощения ...») назван красивейшею женщиной столетья. У этого красавца была крошечная роль, без которой вполне можно

обойтись. И еще о нем же говорит его хозяин Лорд:

А если мальчик не владеет даром

По-женски слезы лить, как на заказ, -

Ему сослужит луковица службу:

В платок припрятать, поднести к

глазам -

И слезы будут капать против воли.

Возможно, красавец мальчик и в самом деле не блистал актерским даром. Но это еще не значит, что Шекспир не иронизирует над наивной «режиссурой» Лорда, мало отличающейся от самодеятельных режиссеров-ремесленников, которые следили, чтобы исполнитель роли Стены был в известке, а роли Льва - отрастил бы ногти. Разве достаточно было бы одних лишь натуральных «мокрых» слез, чтобы сказать о героине, как о безумной Офелии:

Скорбь и печаль, страданье, самый ад

Она в красу и прелесть превращает.

(IV,5)

Вершиной женского очарования, предполагающего тонкую нервность и драматический талант, был, как видно, плач Корделии, нашедшей отца после всех мытарств.

Казалось, грусть и стойкость

Поспорили, что больше ей к лицу.

Случалось ли вам видеть дождь сквозь

солнце?

Так, улыбаясь, плакала она.

Улыбка на ее губах не знала

Про слезы, застилавшие глаза.

(IV, 3)

Когда Ганимед (Розалинда) хочет оттолкнуть влюбленную в него Фебу, то швыряет ей жуткие слова:

Вы для меня одно из тех изделий,

Что пачками природа выпускает.

(111,5)

Но это всего лишь оскорбление. По отзывам других персонажей мы знаем, что Феба обольстительна. Петруччо дразнит Катарину хромоножкой. А если прислушаться, как герои «Бесплодных усилий любви» дразнят друг друга, охаивая чужих возлюбленных, можно решить, что рыжая Катарина сгибается под тяжестью своих веснушек, что смуглую Розалинду по цвету не отличишь от черного сапога, что Принцесса - бочка, а Мария - карлица. Но это все шутки. Красавица и в комедии - красавица. Потому так безумно смешна идея принца Генриха изобразить с Фальстафом сценку якобы из домашнего быта юного рыцаря Хотспера и его красавицы жены: «Я буду изображать Перси, а этот проклятый боров - леди Мортимер, его жену» (ч.Н; 11,4). Это карнавальная шутка.

Это шутка, когда на высокопарное восклицание влюбленного Валентина: «Ее отличает красота...» - развязный слуга Спид отзывается: «Знаю, что ее отличает не столько красота, сколько ваша милость» (II, 1). Это шутка - причудливый отзыв Бенедикта о наружности Геро: «... для большой похвалы она слишком мала; для высокой - слишком низка ростом; для ясной - слишком смугла. Одно могу сказать в ее пользу: будь она иной, она была бы нехороша; а такая, как есть, она мне не нравится!» (1,1).

Но в этих двух шутках есть доля правды - идеализированный облик сценических красавиц не был ярко индивидуальным.

Тут на помощь приходили белила, смуглый тон и разноцветные парики. Джулия, всматриваясь в портрет Сильвии, говорит о париках как о самом обыденном предмете:

Тут на помощь приходили белила, смуглый тон и разноцветные парики. Джулия, всматриваясь в портрет Сильвии, говорит о париках как о самом обыденном предмете:

Она темноволоса - я светла.

Но если он ее за это любит,

Я завтра же парик надену темный.

(IV, 4)

На шекспировской сцене можно было встретить бесчисленное разнообразие вариантов: светловолосую, белокожую; светлоглазую и темноволосую, смуглую, темноглазую и темноволосую; смуглую, светлоглазую и светловолосую; смуглую, темноглазую и светловолосую; белокожую, темноглазую и темноволосую; белокожую, светлоглазую. Даже редкое в природе сочетание, как Розалина в «Бесплодных усилиях любви», - «белесая, бровастая бабенка с шарами смоляными вместо глаз» (III, 1).

Почти всегда, если в пьесе два главных женских персонажа, то одна дама обладает белоснежной, другая смуглой кожей. Даже если они сестры: Адриана смугла и черноволоса, а Люциана - бела, златокудра; Бьянка -белокожа, Катарина - смугла.

Уже на примере Розалинды и Селии ясно, что не обязательно героине более решительного и бурного нрава соответствуют темные тона, а мягкой и тихой - светлые. Клеопатра как музыку слушает донесение о том, что волосы у соперницы темные, что у той наивное круглое лицо, что Октавия мала ростом и «стара»: ей можно дать лет тридцать на вид. Конечно, гонец, который описывает проклятую разлучницу, привирает, желая угодить царице. Но если Клеопатре доставляют такую радость слова о том, что Октавия - брюнетка, не значит ли это, что сама египетская царица - блондинка! Клеопатра должна обладать по контрасту противоположными чертами. Она высока, подвижна, ее поступь легка. У нее продолговатое лицо, высокий лоб, звонкий голос и совсем юный вид. Притом Октавия была мраморно-бледной, а персиково-смуглой - Клеопатра, величайшая из всех шекспировских смуглых дам.

Возможно, что прославленная смуглая леди сонетов также чисто театральный, а не реальный образ.

На радость и печаль, по воле Рока,

Два друга, две любви владеют мной:

Мужнина светлокудрый, светлоокий

И женщина, в чьих взорах мрак ночной.

(Сонет 144)

Очень похоже на типичные краски театральных любовников, свойственные не только английской сцене, но и, к примеру, комедии дель арте. Женщину и мужчину в шекспировском сонете можно заставить поменяться платьем, и получится светлая возлюбленная и темный кавалер. Разве не был Шекспир захвачен страстью, созданием бесконечного числа портретов мужчин и женщин, где краски глаз, волос и кожи, все их оттенки выступают в самых необычных сочетаниях и контрастах?

Но все-таки в рамках принятой символики цвета более светлым волосам, коже, глазам оказывалось оценочное предпочтение перед темными, ибо в таком случае светлое как бы тяготеет к белому, к Добру, а темное - к черному, ко Злу. Большей частью это находило применение в оскорблениях или в шутках. Так, чтобы заставить злые карнавальные языки оставить в покое смуглую красавицу Катарину, Бирон в «Бесплодных усилиях любви» твердо заявляет, хватаясь за шпагу:

Где Библия? Я присягну сейчас,

Что даже красота с уродством схожа,

Коль нет у ней таких же черных глаз,

Коль у нее чуть-чуть светлее кожа.

(IV, 3)

А ведь это о Суламифи - смуглой леди «Песни песней» - написаны стихи, которые Шекспир не мог не знать:

- Я черна, но собою прекрасна,

девушки Иерусалима!

Как шатры Кедара,

как завесы Соломона, -

Не смотрите, что я смугловата,

что меня подглядело солнце…

Уже здесь красота смуглой красавицы была символом причудливой страсти, воплощением которой стала у Шекспира Клеопатра. Однако Дездемона бела, и Отелло сравнивает ее белизну со светом.

Много ошибок, пагубных страстей и даже злодейств на счету у шекспировской женщины. Однако особенность ее красоты как красоты юности должна была по-своему смягчать в глазах зрителя тяжелое впечатление от ее проступков. И если красота могла предстать как обличье порока, юность если и не оправдывала героиню, то как бы вносила некое зрительное «объяснение» ее поступков. Так, если леди Анну играет зрелая актриса, то в сцене, когда Ричард III соблазняет ее прямо у гроба свекра, победа Ричарда над ней выглядит в высшей степени неправдоподобной, несмотря на все удивительное красноречие Ричарда. И наоборот, если вспомнить, что по годам она еще совсем юна, как и ее муж Эдуард, принц Уэльский, убитый три месяца назад.

Упрямство, что толкает подростка всем возражать, кажется, движет в первом акте Корделией, взбунтовавшейся против обрядовой формулы коронации, предложенной отцом. Во всяком случае, делает ее поведение более естественным, так же как и поведение ее сестер, похожих на жестоких детей, которые, не зная страдания, мучают животных, издеваются над убогими. Надо думать, что помешательство Офелии в облике девушки-ребенка, потрясенной смертью отца, тоже выглядело более органично, чем та же сцена в исполнении взрослой актрисы, которой по виду больше бы пристало сойти с ума из-за гибели взрослой дочери или сына.

Облик юного существа навевал ощущение того, что это нерастраченная жажда игр, с возней, с криками, визгами, синяками, делает Катарину строптивой, что это пристрастие недавнего детства к сказкам принуждает Порцию так стоять за сказочный же способ выбора жениха; что это самая сильная дружба, дружба отрочества, заставляет Селию пренебречь престолом и бежать с подругой в лес.

А многочисленные побеги из дома! Только ли любовь уводит их из-под родительского крова? Любовь! Но и детский авантюризм, жажда сказочных приключений. Разве рассказы о них не сыграли для Дездемоны роль приворожительных чар? Отелло, немолодой и некрасивый, вкрался в воображение девочки, вплетаясь и сам в колдовской узор своего восточного красноречия, рассказывая о сказочных пещерах и пустынях, о пропастях и людоедах. В общем-то, в дни Шекспира только дитя еще могло поверить, что есть горы, касающиеся небесной тверди, и люди, у которых плечи выше головы. Ведь в зале мог находиться даже кто-нибудь вроде сэра Рали, что объездил весь свет и, не встретив двухголовых людей, вывез из Америки картошку. Но Дездемона не видела еще ничего. Отелло говорит

о Дездемоне:

Нет, - ахала она, - какая жизнь!

Я вне себя от слез и удивленья.

Зачем узнала это я! Зачем

Не родилась таким же человеком! (1,3)

Она представляется типом девочки, которая жалеет, что не родилась мальчиком, потому что девочка обречена сидеть дома, а перед мальчиком лежат все дороги мира, его поджидают приключения и подвиги.

Интересная вещь: хотя, конечно, актрисы с самыми разными внешними данными берутся сыграть роль леди Макбет, среди искусствоведов и читателей мнение о том, что леди Макбет ослепительно красива, традиционно. Между тем в тексте пьесы об этом нет ни слова. Очевидно, такое впечатление, такую властную необходимость ее красоты рождает сама природа ее образа. И если представить ее в облике Джульетты - тоненькую, ясноглазую, четырнадцатилетнюю, с серебряным голосом, - нам остается только сказать о ней, как сказал Малькольм о Макбете: «... Ангелы светлы, хоть самый светлый меж ними пал» (IV,3).

Красота героини несомненна, поразительна. Она внушает любовь - мгновенно и навеки.

Она затмила факелов лучи!

Сияет красота ее в ночи,

Как в ухе мавра жемчуг несравненный!

(«Ромео и Джульетта», 1,5) Это говорит любовник о своей возлюбленной.

Красота героини строга и целомудренна. Она внушает веру в человека, в его ум, его сердце, его благородство даже тому, кто почти разуверился в людях.

Ты кажешься мне храмом совершенным,

Где обитает истина святая.

(«Перикл», V, 1) Это говорит отец дочери.

Красота героини исполнена юности и одухотворена человечностью. Она внушает надежду на все лучшее.

Красота героини исполнена юности и одухотворена человечностью. Она внушает надежду на все лучшее.

Девица хороша, в ней все прелестно,

И тело, и душа. Я предрекаю,

Что от нее сойдет благословенье

На Англию на долгие года.

(«Генрих VIII», 111,2)

Это говорят подданные о молоденькой принцессе.

Подобные же чувства вызывает и ребенок. Облик женщины - их осуществление и утверждение. В ее пластическом образе ощутима и его земная основа, и стремление к возвеличению, к идеалу, соединившему и народное представление о мадонне, и рыцарское поклонение даме, и мечту о человеке, каким он должен быть. «Мечта, венец творенья, ангел, совершенство» («Отелло», II, 1).

Это слова Кассио о Дездемоне, между тем как о себе он говорит, что потерял «бессмертную часть самого себя. Осталась одна животная» (11,3). Отелло говорит о ней как об идеальной женщине и совершенном человеке: «Какая это рукодельница! А как понимает музыку... Женщина неистощимого ума и воображенья. <…> Не было на свете создания более неотразимого. Ее место рядом с каким-нибудь повелителем мира, чтобы делить с ним жизнь и вдохновлять его» (IV, 1).

Девушка Миранда в «Буре», покинув волшебный безлюдный остров своего предсуществования, ступает на землю людей:

Какое множество прекрасных лиц!

Как род людской красив! И как хорош

Тот новый мир, где есть такие люди!

(V,l)

Миранда впервые ощущает себя не Островом, но частью единого человеческого Материка. Ей открывается счастливое чувство единства рода людского.

Красота человека в шекспировском театре-мире утверждает мысль о том, что облик зависит во многом от состояния души, а сама душа, по словам Томаса Манна, отчасти «телесна». Именно эти свойства наделяют человека способностью окончательно выковать свой образ как существа «не смертного».

И облик такого существа являет нам шекспировский человек - ребенок и старик, мужчина и женщина, являет перед партером «Глобуса» и перед лицом вечности.

«Ричард Ш» («Richard III») (Хроника, 1592—1593; ишроко ставилась в 1590-е гг., но точных сведений о постановках нет; публ. 1597. Пер. А. Радховой)

Анна, леди (Anne, lady) — «вдова Эдуарда, принца Уэльского, сына Генриха VI, потом — жена короля Ричарда III». Так она представлена в списке действующих лиц. В действительности А, дочь «делателя королей» графа Уорика, была лишь помолвлена с наследником престола по линии Ланкастеров. Сцена ее встречи с Ричардом Глостером принадлежит к числу самых прославленных и сложных для исполнения в шекспировском театре (I, 2). Окруженная дворянами, А следует за гробом короля Генриха VI, которого в последний раз оплакивает. В это время является Глостер и останавливает процессию. Никто не решается оказать ему сопротивление, на что А. говорит, первой угадывая дьявольскую суть характера Ричарда и его театральное амплуа: «Увы, не осуждаю вас вы — люди, / А смертный взор пред дьяволом бессилен». Раны убитого короля начинают кровоточить, что служило несомненным доказательством приближения к телу его убийцы (каковым исторический Ричард, скорее всего, не был, но в хронике Шекспира это преступление внесено в список его злодеяний). А. проклинает его, но он откликается неожиданно — объяснением в любви: якобы страсть толкнула его пролить кровь Ланкастеров. А. не верит, отвечает презрением, гневом, желает ему смерти, на что Ричард протягивает ей свой меч и открывает грудь. Она поднимает мечи роняет его. Это лишь первая слабость: А. в своем душевном смятении почти отвечает ему на слова прощания и обещает встречу г ле ее ухода Ричард не скрывает самодовольства: «Кто обольщал когда-нибудь так женщин? / Кто женщину так обольстить сумел? / Она моя! Но не нужна надолго... / Против меня был Бог, и суд, и советь,/ И не было друзей, чтоб мне помочь. / Один лишь дьявол да притворный вид. / Мир — и ничто. И все ж она моя. / Ха-ха». Этой победой даже в большей степени, чем предшествующим ей лицемерным прощанием с братом — герцогом Кларенсом, Ричард подтвердил основательность своих претензий на то, чтобы любой ценой достичь трона, свою готовность не останавливаться ни перед чем. От исполнителя роли Ричарда эта сцена требует очень трудно достижимой убедительности, необычайной внутренней силы. Иногда, как, например, в спектакле Театра им. Вахтангова, проявление силы становится чисто внешним, и тогда вся сцена оставляет впечатление совершаемого насилия.

В дальнейшем А. не скоро и лишь ненадолго появится в действии. Уже в качестве жены Ричарда она направляется в Тауэр, чтобы приветствовать принцев (IV, 1), но на пути туда получает известие о том, что её ожидают в Вестминстере для церемонии коронования. Это значит, что Ричард узурпировал власть, а она сделалась невольной соучастницей: «С великим отвращеньем я иду…» Ее горе столь искренне, что даже мать принцев королева Елизавета пытается успокоить ее. А. уходит с пророческим обещанием: «Дочь Уорика — меня он ненавидит, / И скоро он развяжется со мной».

И действительно, ее имя будет упомянуто лишь дважды: когда король Ричард велит распустить слух о её болезни, решив подкрепить свои династические права женитьбой на племяннице — дочери покойного короля Эдуарда (IV, 2), а затем когда он же сообщит «Простилась королева Анна с миром» (IV, 3). Ее дух явится Ричарду в ночь перед битвой в числе тех, кто проклинает его и желает победы Генриху, графу Ричмонду: «Победу пусть тебе трубят рога! Молилась о тебе жена врага» (V. 3).

Бекингем, герцог (Duke of Buckingham) — кузен и главный сообщник Ричарда Глостера, который так обращается к Б. в минуту благодарности: «Двойник мой, мой советник, мой оракул, / Пророк...» (II, 2). На протяжении первых двух актов хроники Б. остается в тени, едва различимый в толпе придворных. Через него король Эдуард передает свое желание собрать враждующих родственников и влиятельных вельмож для примирения. Б. пытается остановить поток пророчеств и предсказаний, которые обращает к собравшимся вдовствующая королева Маргарита. Она, в свою очередь, предостерегает его: «...ты пса остерегайся; / Виляя, он кусает, и укус / Отравленных его зубов — смертелен». Но тут же, когда на вопрос Глостера, что она ему сказала, Б. отвечает. «Внимания не стоит это, герцог», — Маргарита гневно пророчествует: «И льстишь ты черту, что тебе опасен? / О, вспомни это в день, когда печалью / Твое пронзит он сердце, и скажи: «Пророчицей была ты, Маргарита» (I, 3). Задуманное примирение не состоялось: все расходятся потрясенные, еще более подозревающие друг друга после известия о гибели герцога Кларенса (см. подробнее: Ричард); тогда-то Б. единственной фразой

обозначает свою связь с Глостером: «Мы следуем за вами». Совместно действовать они начинают после смерти короля Эдуарда. Именно Б. настаивает на том, чтобы свита, посланная за малолетним наследником — принцем Уэльским, была немногочисленной, якобы с тем, чтобы не возбуждать ничьих опасений, а в действительности для того, чтобы легче разделаться с составляющими ее родственниками королевы. Эта предусмотрительность и будет для Глостера поводом обратить к Б. льстивые слова признательности, заключив их: «Я управленью твоему вверяюсь» (II, 2). Вскоре приходит известие, что свита наследника арестована и приказ отдали: «Два герцога могучих — / Глостер и Бекингем».

Так завершается второй акт, а в третьем Б. принадлежит главная роль. Он — режиссер спектакля, в результате которого венец возложен на голову Ричарда. Сам Е прибегает к театральной терминологии, описывая свои будущие действия: «Изображу я трагика любого, / При каждом слове буду озираться, / Дрожать и содрогаться от безделки, / Боясь опасности. И мрачный взор, / Притворная улыбка — все к услугам, / Все мне готово службу сослужить…» (III, 5).

Задача Б. — убедить лондонского лорда-мэра в измене лорда Хестингса (твердо ставшего на сторону законного наследника), в необходимости его казни, а затем прямым обращением к горожанам бросить тень на законность происхождения как самого покойного короля Эдуарда, так и его детей. Он еще раз обещает Ричарду Глостеру: «Сыграю я оратора, милорд...» Однако его игра не имела полного успеха. Б. возвращается с сообщением о том, что потрясенный народ безмолвствовал, и ему в очередной раз пришлось прибегнуть к театральным эффектам: «...тут молодцы мои / Вверх шапки кинули, поодаль стоя, / И жидко крикнули: «Король наш Ричард!» (II, 6). Это было сочтено за глас народного одобрения, следуя которому лорд-мэр и горожане прибыли просить Ричарда принять корону. Б. выступает главным просителем: он молит, убеждает, наконец, гневается и вырывает у Ричарда согласие. Их совместная цель достигнута.

Однако теперь их пути очень быстро расходятся. При следующем их свидании Ричард III прозрачно намекает Б. о необходимости физически устранить юных принцев, содержащихся в Тауэре. Б. впервые колеблется: «Вздохнуть мне дайте, государь, подумать...» (V, 2) — и с этим уходит. Ричард недоволен: «Стал боязлив надменный Бэкингем...» Б. вернется, чтобы согласиться, но уже поздно, исполнитель злодейства найден, а герцогу презрительно отказано в том, что было обещано прежде за помощь. Б. слишком хорошо знает, что за этим должно последовать, и бежит со словами, «чтоб голову спасти мне как-нибудь».

Но и это ему не удается. Среди прочих сведений о мятежах, поступающих ккоролю, приходят вести и о Б.: он бежал, поднял восстание, вероятно, соединился с войском Генриха, графа Ричмонда… Но нет, буря рассеяла его отряды, а сам он, оставшись почти один, был схвачен. Он явится на сцене еще раз (V, 1), ведомый на казнь. Б. поминает невинные жертвы, кается в содеянном и возвращается кначалу своей роли, когда емубыл предсказан ее конец: «Как тяжко пало/ Проклятье королевы Маргариты».

Его уводят, и сразу же вслед и на сцене впервые появляется Ричмонд. Это знаменательная последовательность событий: гибель важнейшего сообщника, бывшего долгое время его alter ego, неминуемо предсказывает поражение главного злодея и, значит, триумф его победителя, чье имя так часто звучало в пьесе. В ночь перед Босвортской битвой дух Б. пророчествует последним и, как бы подводя общий итог, обещает Ричмонду «И ангелы и Бог с тобой в бою...» — тем самым еще раз напоминая, что его враг — исчадие ада. Подобно Ричарду, Б. — «сознательный актер Времени» (Л. Е. Пинский); в их откровенных беседах, при обсуждении общего замысла зритель получает возможность заглянуть за кулисы этого политического спектакля. В то же время судьба Б. иллюстрирует абсолютность принципа аморализма, не оставляющего места ни дружбе, ни благодарности, ни даже взаимному доверию между сообщниками злодейства.

Генрих, граф Ричмонд(Henry, earl of Richmond) — будущий король Генрих VII (1485—1509), основатель династии Тюдоров (1485— 1603). В действии хроники он появляется лишь в последнем акте, чтобы одержать победу над Ричардом III в битве при Босворте, но его имя (точнее его титул — Ричмонд) звучит постоянно с того момента, как убиты принцы и узурпирована власть. После гибели всех основных претендентов Г. остался одним из наиболее вероятных наследников престола, хотя его претензии подтверждены только по женской линии: отец Г. был сыном вдовы Генриха V, а его мать — правнучкой Джона Гонта, герцога Ланкастера (чья судьба и послужила поводом к долгой распре, см. подробнее «Ричард Л»). К Ричарду III непрестанным потоком поступают сведения о том, что подданные бегут к Ричмонду, что планируется его брак с Елизаветой, дочерью Йорка — Эдуарда IV (на что король откликается собственным сватовством), что, наконец, Ричмонд прибыл из Франции и высадился в Англии. Ричард идет ему навстречу. В пятом акте сцены с участием соперников следуют параллельно, подчеркивая достоинства одного и оттеняя пороки другого. Исход сражения пока что сомнителен. Силы короля, по его собственным словам, превосходят силы претендента в три раза, но тем не менее в нем «веселья духа нет» (V, 3). Г, напротив, спокоен и уверен в себе. Он подчеркивает, что с ним Бог. После пророчества духов обоим соперникам в ночь перед битвой Ричмонд пробуждается со словами: «Сладчайший сон, нежнейшие из грез, / Когда-либо приснившиеся людям...» Он обращает речь к своему войску, обещая победу, ибо «Бог и право / Сражаются на нашей стороне». В его тоне — спокойное достоинство и готовность погибнуть ради успеха. Параллельная речь Ричарда исполнена злобы, он пытается возбудить ненависть против тех, кого именует «бретонской сволочью и холкой гнилью, / Что выблевала полная земля».

Как и подобает эпическому герою, Г. в личном поединке берет верх над соперником, хотя об этом сказано лишь в ремарке: «Шум битвы. Входят король Ричард и Ричмонд, сражаясь; Ричмонд убивает короля Ричарда и уходит». Он возвращается после общей победы, чтобы объявить о ней и произнести краткую эпитафию злодею: «Оружью слава вашему и Богу! / Победа наша; сдох кровавый пес» (V, 5). Финал относится не только к событиям этой хроники, но завершает целый период английской истории, страшный и кровавый: «Брат брата убивал в слепом бою, / Отец убийцей был родного сына, / Сын по приказу убивал отца. / Повинны в этом Йорки и Ланкастры». В словах Г. — напоминание о былом и обещание будущего мира, основание которому будет положено его союзом с Елизаветой. Этот брак был заключен год спустя после коронации Г. (совершенной прямо на поле Босворта) и рассматривался тюдоровской историографией как исполнение Г. VII своего исторического предназначения, благодаря чему Англии был возвращен Божественный порядок. Эта идея была ясно выражена уже в названии сочинения Э. Холла, послужившего Шекспиру одним из основных источников для его хроник — «Соединение двух благородных и славных домов Ланкастеров и Йорков» («The Union of the Two Noble and Illustre Famelies of Lancastre and Yorke», 1548). Когда Шекспир создавал свой исторический цикл, период тюдоровского правления еще не завершился, и, казалось бы, для него естественным было прославить основателя династии отдельной пьесой. Однако Шекспир этого не сделал, Г. VII — единственный из английских королей с Ричарда II до Генриха VIII, кто не удостоился хроники своего имени, явившись лишь в качестве претендента и будущего правителя Англии в «Ричарде III». Знаменитый английский историк XX в. Дж. М. Тревельян так оценил этот факт в своей «Истории Англии»:

«Шекспир благоразумно предпочел пропустить правление Г. VII в своем цикле хроник. После того как он вывел Ричмонда великодушным победителем при Босворте, смело рискующим жизнью и с пылом сказочного принца призывающим к тому же своих немногочисленных собратьев, как бы он смог согласовать этот портрет с той репутацией, которую Г. приобрел у потомков, считаясь на английском престоле аналогом Людовику XI: осторожным и бережливым до скупости, внимательно за всем следящим, но непроницаемым для других, не открывающим собственного сердца ни мужчине, ни женщине. Вероятно, каждый из двух образов по-своему справедлив <...> После Босворта Англии были нужны не подвиги, совершаемые в сияющих доспехах, а мир, восстановление сил и главное — порядок. Подведя новое основание под эти прозаические идеалы, Г. VII вывел Англию на путь великих возможностей, открывшихся для нее в наступившую эпоху».

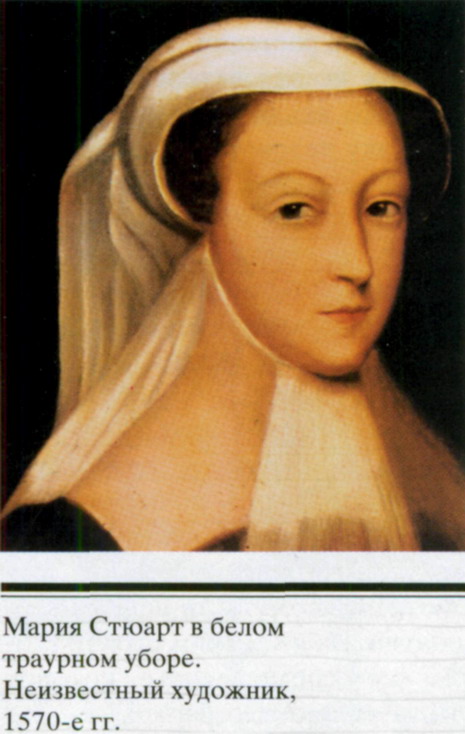

Маргарита, королева(Margaret, Queen) — вдова Генриха VI, представительница поверженных Ланкастеров при дворе победителей Йорков. Она единственный персонаж первой тетралогии, присутствующий во всех четырех хрониках. В «Ричарде III», как нигде подробно, Шекспир представил женское лицо смутного времени, проведя перед зрителем череду королев: леди Анна; две Елизаветы — жена и вдова Эдуарда IV и ее дочь — будущая жена Генриха VII... Ни одну из них не минуло жестокое Время, но судьба М страшнее исложнее остальных потому, сколько она сама перенесла горя и сколько причинила другим. Впрочем, история ее жизни уже в прошлом. Она была достаточно развернуто представлена в трех частях «Генриха VI»: дочь герцога Анжуйского, М. попадает в плен к англичанам во время Столетней войны; она добивается английской короны не брезгуя средствами, и получает её, когда Генрих VI в первый раз низложен, она встает во главе армии и возвращает ему трон. М. мстит претенденту — герцогу Йорку (отцу, будущих королей Эдуарда IV и Ричарда Ш): издевательски венчает его бумажным венцом и собственноручно наносит последний смертельный удар кинжалом. Перед смертью Йорк осыпает проклятиями «кровавую неаполитанку» (Анжуйская династия занимала трон Неаполитанского королевства), среди которых одно прославило Шекспира: «О сердце тигра в женской шкуре» (ч. III, I, 4). Первым дошедшим до нас прямым указанием на Шекспира считается иронический выпад против него в памфлете Р. Грина «На грош ума, купленного за миллион раскаяния» (Groatsworth of Wit Bought with a Million of Repentance, 1592), где, помимо каламбурного обыгрывания фамилии Шекспира, о нем говорится как о том, у кого «сердце тигра в актерской шкуре». Принято считать, что Грин был уязвлен первым успехом нового драматурга и сознательно перекроил цитату из его пьесы. Уже в «Генрихе VI» Ланкастеры и вместе с ними М. терпят окончательное поражение: убит король, муж М.; на ее глазах сыновьями Йорка, Эдуардом и Ричардом, заколот ее сын. В «Ричарде III» M. уже не участвует в действии, но сопровождает его как дух мщения и как плакальщица. Она выглядит здесь персонажем глубоко архаичным, что оправдано ее исторической ролью, которая в прошлом, но ее архаика глубже истории, она уходит корнями в мифологическую первооснову жизни. В этом она сродни дьяволу Ричарду, и поэтому она — единственный персонаж, кого он опасается, с кем предпочитает не мериться силами. Она является в первом акте с проклятиями Йоркам и предсказанием каждому из них гибели. Ее оценка Ричарда проницательно точна и космически универсальна: он тот, кем потрясено, разрушено мироздание, он «раб природы» и «отродье ада». Ее проклятия исполнятся, включая и обещание мучительных снов (сон в образной системе Возрождения — символ душевного покоя).

Еще раз она явится после убийства принцев, детей Эдуарда (IV, 4), чтобы насладиться взаимной распрей врагов — Йорков, но невольно сливает свой голос с их плачем, вспоминая о своих потерях. В этом женском хоре среди взаимных упреков и проклятий слышится и первое обещание будущего соединения двух враждующих домов, если вся ненависть оплакивающих женщин, независимо от их принадлежности, сосредоточена на одном предмете — на короле Ричарде. Маргарита удаляется посреди всеобщей беды, горестная и торжествующая, чтобы навсегда уехать на родину — во Францию. Нужно сказать, что историческая М. сразу после гибели мужа была выкуплена своим отцом и покинула Англию задолго до воцарения Ричарда III.

Ричард, герцог Глостер(Richard, Duke of Gloucester), — представитель дома Йорков, младший брат короля Эдуарда IV, после его смерти король Англии — Ричард III (1483—1485). Пьесой, носящей его имя, Шекспир завершил первый цикл хроник (первая тетралогия), включающий в себя три части «Генриха VI». Исторически с гибелью Р. III был положен конец почти вековому противостоянию Йорков и Ланкастеров в борьбе за английский трон и его последнему этапу — войне Алой и Белой розы (подробнее см: «Ричард II»).

Действие хроники открывается появлением на сцене Р., еще не короля, а герцога Глостера, произносящего монолог «Здесь нынче солнце Йорка злую зиму / В ликующее лето превратило...» Метафора означает, что в династической войне наступил перелом: Эдуард IV, в чьем гербе было изображение солнца, вернул себе трон (это случилось в 1471 г.), окончательно низложив последнего Ланкастера — Генриха VI, который был умерщвлен в Тауэре. Однако младший брат короля — Р. далек от того, чтобы считать себя счастливым и достигшим цели. Его вводный монолог фактически выполняет функцию пролога ко всей пьесе, поскольку намечает план дальнейших действий, составляющих ее сюжет. Р. по его словам, «не создан для забав любовных» мирного времени: «Меня природа лживая согнула / И обделила красотой и ростом, / Уродлив, исковеркан и до срока / Я послан в мир живой...» физическое уродство в данном случае служит зримым знаком его душевного злодейства, в замыслах которого и открывается Р. Его цель — трон. Ради нее он не остановится ни перед чем: «Решился стать я подлецом и проклял / Ленивые забавы мирных дней...» Такого рода откровенность не должна была показаться чем-то странным или незнакомым первым зрителям пьесы, поскольку именно так вел себя персонаж средневековых моралите, носящий имя Древнее Злодейство (Old Iniquity), под чьей маской скрывался сам Дьявол. В его амплуа и выступал герцог Глостер. Новым было то, что никогда прежде зритель не видел врага рода человеческого столь виртуозным и вдохновенным. Никогда — столь человечным. В средневековом театре приходилось в основном верить персонажу на слово, поскольку действие бывало вынесено за сцену и заменено рассказом о нем. У Шекспира оно разыгрывается непосредственно на глазах у зрителя. Характер приобретает небывалую прежде подвижность, ибо из растянутых монологов смещается в действие, проявляет себя в нем. Так поступает и Р., в сценах, последовавших за его монологом. Первая — с братом, герцогом Кларенсом, которого, притворно любя и жалея, наговором отправляет на смерть в Тауэр. Имя Кларенса — Георг, и мнительному королю было сделано предсказание, что именно буква «Г» угрожает его власти. Следующая встреча — с леди Анной, одна из замечательных сцен шекспировского театра. Во вступительном монологе Р. пообещал быть злодеем и лицемером. Вслед за этим он доказал, что владеет обоими искусствами в высшей степени. Остается собрать вместе основных персонажей хроники, чтобы со всей наглядностью разыграть их противостояние. Они сходятся в покоях королевского дворца (I, 3). Король Эдуард болен. Это страшит королеву и ее родственников, поскольку опека над совсем еще юными принцами доверена Р. Глостеру, а он — враг королеве. Р. является, виня королеву в своей опале и в том, что заключен в Тауэр Кларенс Ссору Йорков прерывает появление ста-

рой королевы Маргариты, вдовы Генриха VI и матери принца Эдуарда Ланкастера, оба, как она полагает, умерщвлены Р. (это один из фактов злодейства, который Шекспир приписывает ему без достаточных исторических оснований). Маргарита, как бы исполняя роль хора, отвечает всем Йоркам трагическим предсказанием их судьбы, не обойдя вниманием ни одного из их важных сторонников. Предсказанное ею будет исполняться. Первое ее проклятие, хотя репликой в сторону («Бог, покарай его»), относится к герцогу Кларенсу, и сценой его гибели от рук двух наемных убийц в Тауэре завершается первый акт. Герцога топят в бочке с мальвазией. Перед смертью он просит убийц пойти к кому-либо из братьев, королю или Глостеру, которые из любви к нему им дорого заплатят. На что следует ответ «Ошиблись вы — вас ненавидит Глостер». В беседе убийц в этой пьесе и в творчестве Шекспира впервые возникает тема совести. Второй убийца заколебался — совершать ли злодейство, но отбросил сомнения, вспомнив о награде: «Не стану я с ней больше возиться. Совесть — опасная штука. Она превращает человека в труса...» (1,4). От этого монолога открывается путь к душевным мукам, которых не сможет вовсе избежать Р. Во втором акте сообщением об этой смерти Р. прервет сцену примирения при дворе, устроенного королем, дав понять, что вся вина за гибель Кларенса лежит на королеве и ее родственниках: они якобы интригуют, чтобы подчинить себе волю тяжелобольного короля. Король действительно дал приказ о казни, но, спохватившись, отменил его. Исполненным оказалось первое распоряжение. Чувство горя и вины сводит Эдуарда в могилу. События в хронике развиваются стремительно (хотя в действительности между восшествием Эдуарда на трон и его смертью в 1483 г. прошло двенадцать лет).

На пути Р. к трону теперь стоят малолетние наследники: Эдуард, принц Уэльский, и его брат герцог Йоркский. За принцем, жившим в это время вне Лондона, снаряжается свита, состоящая из родственников со стороны матери. Вскоре приходит весть об их аресте по приказу Р. и Бекингема. Они обвинены в измене. Елизавета, взяв младшего сына, ищет убежища в храме. Центральный, третий акт наиболее насыщен событиями и действием. Прибывает принц. Бекингем через кардинала и лорда-камергера Хестингса убеждает королеву покинуть убежище. Р. встречается с племянниками, играя перед ними любящего дядюшку и заботящегося об их безопасности протектора, уговаривает их избрать на время местом своего пребывания Тауэр. В беседе с принцами, однако, его лживость все время просвечивает. Их не по годам развитый ум его раздражает. «Кто в детстве так умен, живет недолго», — позволяет он себе откровенную реплику в сторону, услышав от наследника, что, даже если не сохранилось о чем-либо записанных свидетельств, «все же правда, / Ведь перешла бы через все века / Из уст в уста до Страшного суда» (III, 1). Понятно, что ввиду его черного замысла эта мысль особенно тяжела для Р., но ничто его не может остановить.

Р. передоверил в этот момент активную роль Бекингему, но руководит событиями из-за кулис. Принцы в Тауэре; там же, а потом на плахе несговорчивый Хестингс Предстоит

сыграть спектакль для лорда-мэра и горожан (см. подробнее: Бекингем). В ответ на все доводы Бекингема и хитро сплетенную им клевету, порочащую потомство короля Эдуарда IV и его самого, народ безмолвием отвечает на призыв приветствовать короля Ричарда. В этом безмолвии — обреченность злодейского замысла, который тем не менее продолжает воплощаться. Депутацию горожан Р. встречает в компании святых отцов, за чтением Священного писания, и уступает только под угрозой того, что, по причине измышленной незаконнорожденности его племянников трон будет передан в чужие руки. Цель достигнута — Р. на троне. Остается его удержать, и это оказывается куда сложнее для того, кто пришел к власти путем преступлений. Продолжает расти список жертв, принесенных ради восхождения Р.: убиты принцы; за сценой умирает королева Анна, освобождая Р. для возможного брака с его племянницей Елизаветой. Согласия он требует у ее матери, клянясь в своей любви к дочери и стараясь заставить забыть об убийстве им ее сыновей; вырвав видимость согласия, Р. (как это уже не раз было) не может отказать себе в удовольствии хотя бы репликой в сторону быть искренним в своем презрении к обманутым им людям: «Растаяла, пустая дура-баба» (IV, 4). Однако этого плана он уже не успеет исполнить. Ход событий поворачивается против него. Один за другим прибывают гонцы с известием о том, что там и сям вспыхивают мятежи, что его подданные переходят на сторону претендента — Генриха Тюдора, графа Ричмонда. Одна из форм наказания злодея — его человеческое одиночество. Оно было предсказано народным безмолвием. Оно исполняется отчасти самим Р., никому не верящим, отталкивающим от себя, а затем казнящим самого верного своего сторонника — Бекингема. Страх за себя и ужас перед злодеяниями гонит от него других.

Страх охватывает и его собственную душу. Это второе наказание — утраченный злодеем покой. Таксовершается эволюция драматического характера Р. вначале представшего в образе «непревзойденного злодея», но постепенно превратившегося в «воплощение зла, мучимое отчаянием» (Э. М. У. Тильярд). Р. всячески пытается заглушить и страх и совесть, но они прорываются. С побоями он набрасывается на очередного гонца, который по иронии судьбы оказывается вестником столь редких для Р. добрых вестей. Близится решающее сраженье, и Р. не может скрыть, что в нем «веселья духа нынче нет». С этим он отходит ко сну, но тут исполняется предсказание королевы Маргариты о тяжких сновиденьях. Во время короткого сна перед битвой при Босворте соперникам являются духи убитых или обманутых Р. людей: королей Эдуарда IV, Генриха VI, герцога Кларенса, родственников королевы, принцев, леди Анны, герцога Бекингема. Они предрекают победу Ричмонду и при пробуждении Р. вырывают у него несвойственный ему краткий возглас если не раскаяния, то душевной муки: «О совесть робкая, как мучишь ты!» Но тут же, оправившись от страха, он действует своими методами: «Подслушаем, что говорят в шатрах — /Не думает ли кто-нибудь бежать». Перед решающим моментом Р. восстановил если не спокойствие, то присутствие духа, поборол ночные страхи, отринул неблагоприятные предзнаменованья (солнечное затмение). Именно здесь, на поле Босворта, он произносит слова, слагающиеся в ставшие знаменитыми афоризмы: «Ведь совесть — слово, созданное трусом, / Чтоб сильных напугать и остеречь. / Кулак нам — совесть, и закон нам — меч» (V, 3). Он сражается до конца, отчаянно. Под ним убит конь, и его последние слова: «Коня, коня! Венец мой за коня» (V, 5). За этим следует ремарка, изображающая его гибель в единоборстве с Ричмондом. Шекспир не отказывает Р. в величии, хотя это порой делают современные истолкователи его роли. В известном спектакле Вахтанговского театра (реж. Р. Капланян, 1976) играющий Р. Михаил Ульянов решает все физической силой. Ничего иного герою не дано. В этом спектакле Р. почти уравнен в человеческом значении с двумя наемными убийцами, которые, явившись в сцене с Кларенсом, остаются до конца, неотступно сопровождая Р. в качестве телохранителей, адъютантов, вечных спутников. Они же его и убьют, когда он струсит, поняв, что проиграл. У Шекспира не так, Р. велик и силен до конца, до роковой для него встречи с графом Ричмондом, который в честном поединке отнимет у него жизнь вместе с короной Англии. Это закон эпоса. В этой традиции создан Р., но одновременно он ее и разрушает, являясь «сознательным актером Времени» (Л. Е. Пинский), играющим ради достижения эгоистической цели. Вахтанговский спектакль был дан как современное прочтение вечной проблемы — совместности злодейства с гением. В конце XX в. ответ понятен: великая кровь не возвеличивает пролившего ее, а человечески уничтожает. Для эпохи Шекспира этот вопрос существовал в формулировке итальянца Н.Макиавелли: оправдывает ли цель средство? Может ли исторический порядок быть установлен средствами безнравственными? Макиавелли допустил возможность утвердительного ответа. Шекспир ответил отрицательно. Одним из источников его хроники было сочинение Томаса Мора «История Ричарда Ш», по стечению обстоятельств писавшееся почти одновременно с «Государем» Макиавелли, но с противоположной позиции, которую принял и Шекспир. При этом он не пытался умалить величие, полагая, что его источником может быть как Бог, так и Дьявол. Воплощением последнего явился на поле человеческой истории Р. и потерпел неминуемое поражение в столкновении с силами Божественного порядка. «Ричард III» открывает путь к трагедиям в гораздо большей мере, чем предваряющая его первая трагедия Шекспира — «Тит Андроник». Обилие трупов и крови там было предсказано жанром «кровавой трагедии». К ней привык и ее любил зритель, но Шекспир лишь однажды согласился уступить его вкусам, с тем чтобы в дальнейшем заинтересовать самым страшным: крушением человеческого в человеке Чем более велик человек, тем страшнее в своем падении. «Ричард III» открывает путь к «великим трагедиям», впрямую — к «Макбету». Именно в этом жанровом, трагическом качестве хроника и ее центральный герой были оценены в России — В. Г. Белинским: «Трагическое лицо непременно должно возбуждать к себе участие. Сам Ричард III — это чудовище злодейства, возбуждает к себе участие исполинскою мощью духа». Трагедией именуется эта пьеса и ее первым русским переводчиком: «Жизнь и смерть Ричарда III, короля аглинского, трагедия г.Шакеспера...» (Спб., 1787). Перевод осуществлен не с оригинала, а с французского, но особая ценность этого издания в том, что это было первое явление Шекспира русскому читателю. Переводчик предпочел не называть себя, ибо в России эта хроника воспринималась как произведение остро политическое, служащее уроком и обличением тиранам. Именно ее выбирает для перевода в сибирской ссылке В. Кюхельбекер (1832). Пьеса с самого начала была и всегда оставалась одной из самых популярных в шекспировском репертуаре. На протяжении XVIII и большей части XIX в. ее играли в переделке К. Сиббера, влияние которого порой продолжает сказываться и гораздо позднее, как, например, в знаменитом фильме, снятом Л. Оливье (с ним же в главной роли, 1955), где была опущена сцена трагических предсказаний королевы Маргариты.